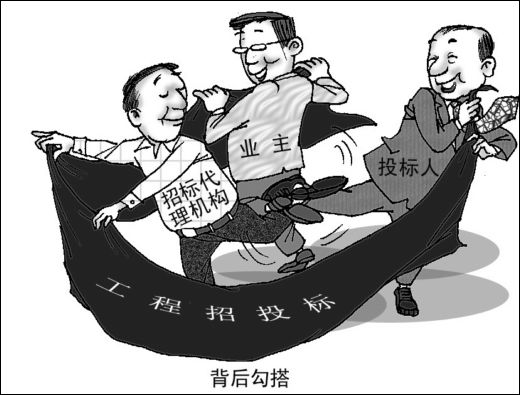

近年来,招标代理机构在工程建设、政府采购等领域的腐败问题频发,引发了社会广泛关注。这些本应作为公平交易桥梁的机构,却屡屡成为权力寻租和利益输送的中介,严重破坏了市场秩序和公共利益。

一、招标代理机构腐败的主要表现

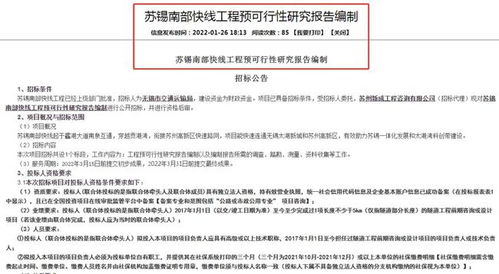

- 暗箱操作:通过设定不合理的招标条件,为特定投标人‘量身定制’,排除其他竞争者。

- 信息泄露:提前向关系企业透露标底、评审标准等关键信息。

- 评审操纵:与评审专家串通,影响评标结果。

- 虚假招标:表面上公开招标,实则早已内定中标方。

二、腐败滋生的深层原因

- 制度漏洞:招投标监管体系不完善,缺乏有效的制衡机制。

- 利益驱动:代理机构收取高额代理费,与招标方、投标方形成利益共同体。

- 专业壁垒:招标过程专业性强,外部监督难以深入。

- 惩罚不力:对违规行为的查处不够严厉,违法成本低。

三、治理对策与建议

- 健全法规体系:完善《招标投标法》及配套法规,明确代理机构的法律责任。

- 加强过程公开:推行电子招标,实现全流程透明化、可追溯。

- 强化行业监管:建立黑名单制度,对违规机构实施市场禁入。

- 引入社会监督:鼓励媒体和公众参与监督,畅通举报渠道。

招标代理机构的腐败问题不仅损害了公平竞争的市场环境,更侵蚀了社会诚信基础。唯有通过制度完善、监管强化和社会共治,才能让招标代理回归其专业中立的本质,真正成为市场经济的‘润滑剂’而非‘腐蚀剂’。